2025年11月18日Blender5.0が正式リリースされました。

本バージョンは、カラーマネジメント・モデリング・モディファイア・UV・ジオメトリーノード、アニメーション、リギング、コンポジティングなどのアップデートが行われています。

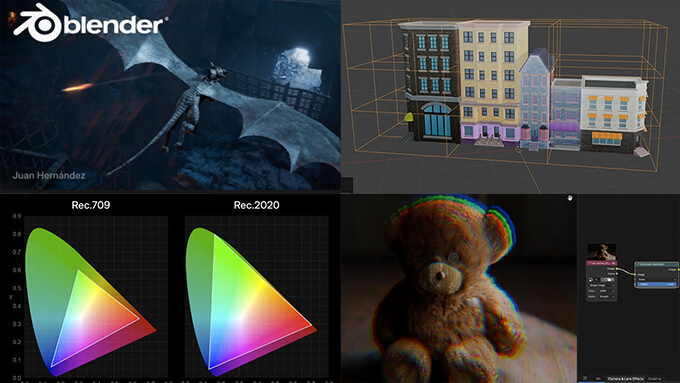

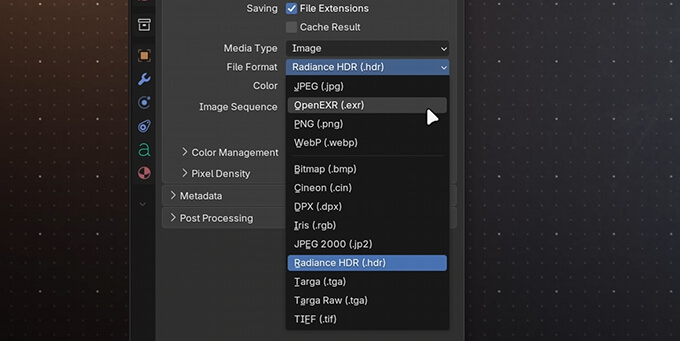

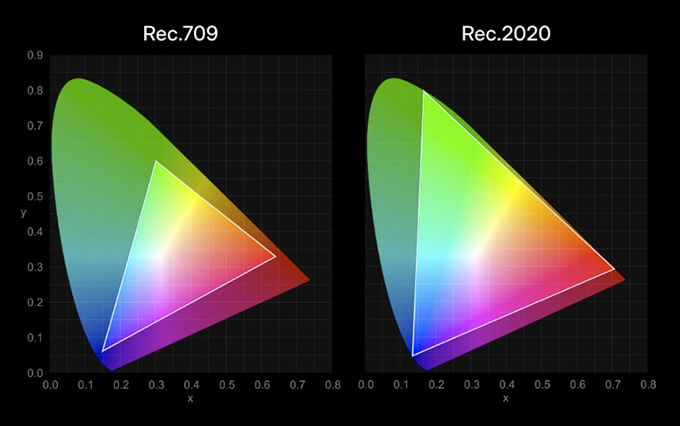

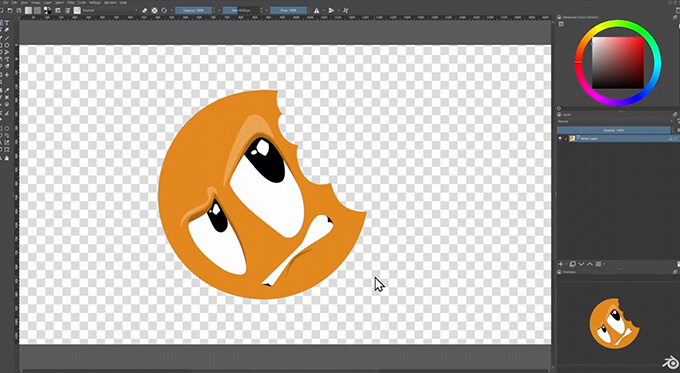

カラーマージメント

画像とビデオの両方で HDRと広色域カラーを表示および、エクスポートできるようになりました。ACES 1.3 と ACES 2.0 のビューが使用可能になっています。

また、作業カラースペースにLinear Rec.2020とACEScgがサポートされ、ライティングコンポジットで広い色域を使えるようになりました。

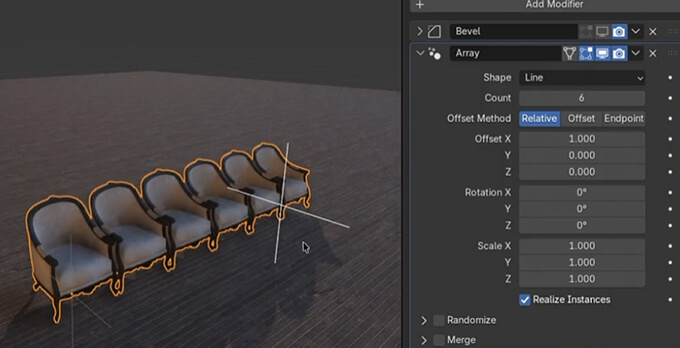

Arrayモディファイアがリニューアル

今まであったArrayモディファイアがリニューアルされ、複数のコピーを作成し、それらを直線状、円形、またはカスタムパターンで配置します。数、間隔、ランダム化などのオプションが用意されています。

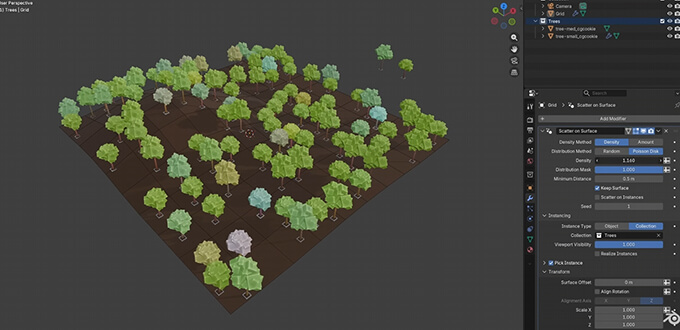

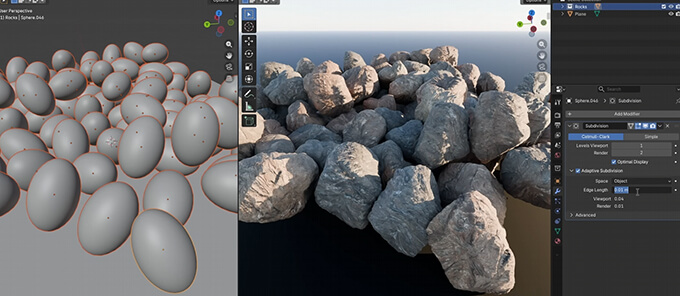

Scatter on Surface Modifier

Scatter on Surface Modifierを使用すると、木・草、岩、瓦礫などのオブジェクトを地形やその他のサーフェスにプロシージャルに散布して回転、大きさ、ランダム配置出来ます。

Scatter on Surface Modifierを使用すると、木・草、岩、瓦礫などのオブジェクトを地形やその他のサーフェスにプロシージャルに散布して回転、大きさ、ランダム配置出来ます。

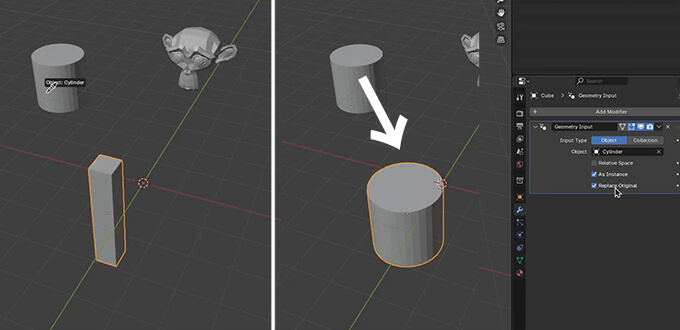

Geometry Input

Geometry Inputを使用すると、スポイトで選んだモデルに別のモデルを置き換えて、そのまま他のモディファイアで配列で複製する事も出来ます。

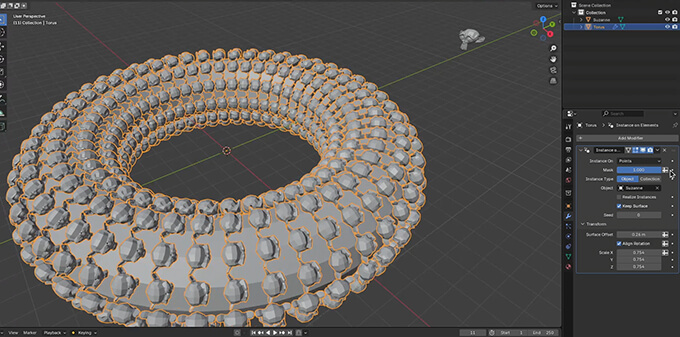

Instance on Elements

Instance on Elementsを使用すると、ポイント、エッジ、頂点、面のコーナーにモデルをインスタンス配置する事が可能で、さらにマスキングして部分的に配置する事も出来ます。

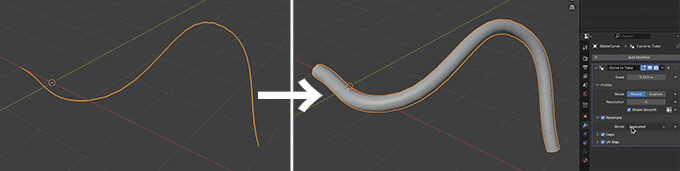

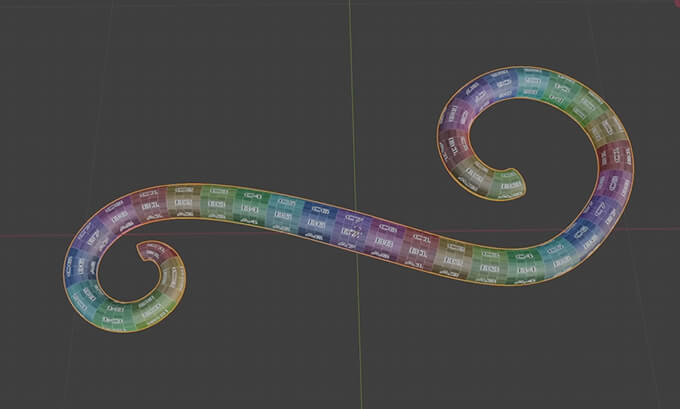

Curve to Tube

Curve to Tubeをカーブに適用するだけで簡単にチューブ形状のモデルを作成する事が可能になり、UVマップも作成されます。

Curve to Tubeをカーブに適用するだけで簡単にチューブ形状のモデルを作成する事が可能になり、UVマップも作成されます。

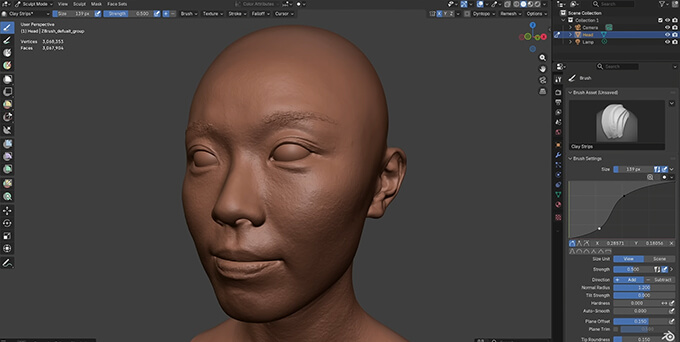

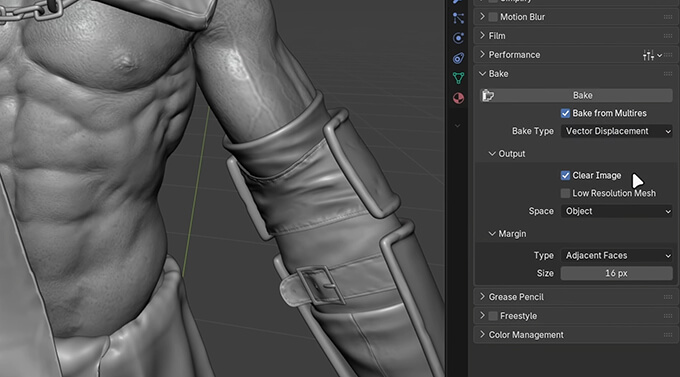

Multires

MultiresはBlender 5.0 でパフォーマンスが大幅に向上し、より高解像度のメッシュにも対応できるようになりました。また、新しく追加された Conform Base ボタンにより、ベースメッシュの頂点を細分化後の形状に合わせて補正できるため、ハイポリの形状にベースメッシュを自然に追従させることができます。

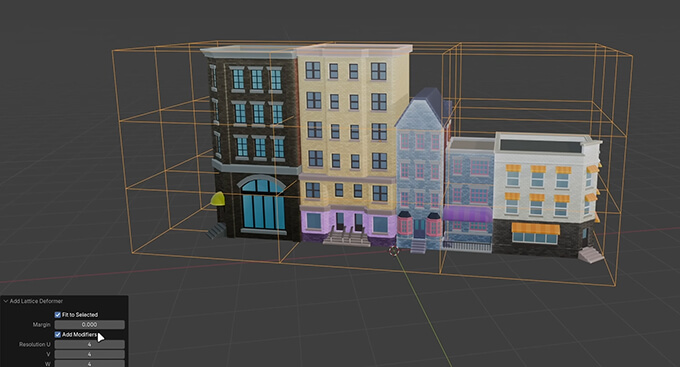

Lattice Deform selected

Lattice Deform selectedを使用すると、選択したオブジェクトに格子を自動追加して直ぐにXYZで分割して形状を変形できるようになりました。

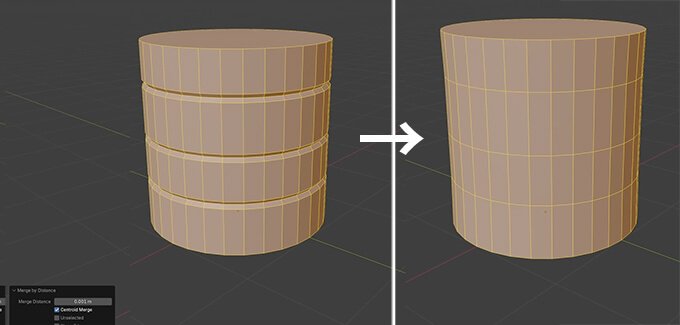

Merge by Distanceの改善

Merge by Distanceが改善され中心の頂点が選択できるようになりました。さらに、編集モードで対象化とベベルも自動マージされます。

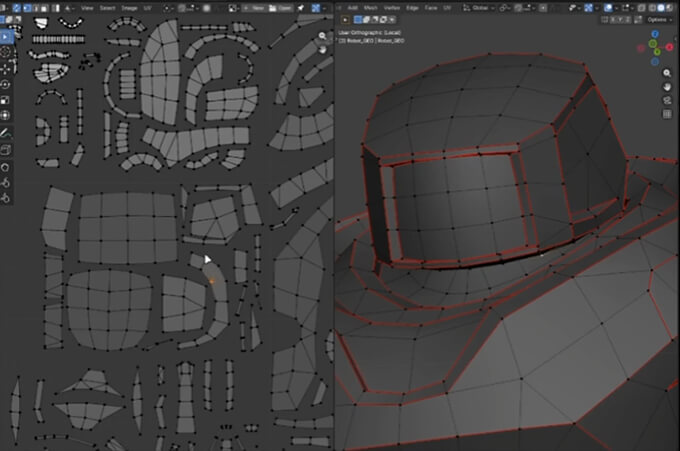

UV機能の改善

UV Sync機能が改善されデフォルト状態でもオンになっているので、ビューポート上で選択した頂点や面が直ぐにどのUV部分を選択しているか分かるようになっています。

また、UVをパックする機能、UVの頂点を整列、選択した距離だけ移動、選択したUVをUDIMタイルに移動、テンキーの矢印でグリッド単位で移動、UVのミラーコピー機能が追加されています。

タブレット圧力のカーブをカスタマイズ可能

ブラシのサイズ、強度、ジッターのオプションにタブレット圧力のカーブをカスタマイズできるようになりました。

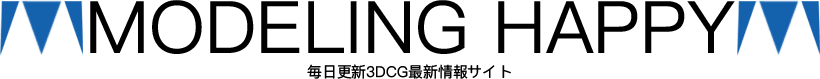

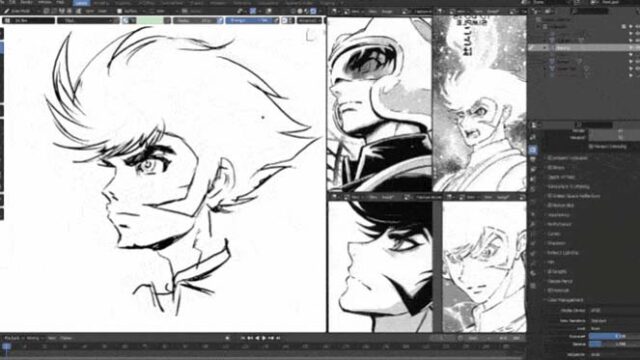

ピクセルアートブラシが追加

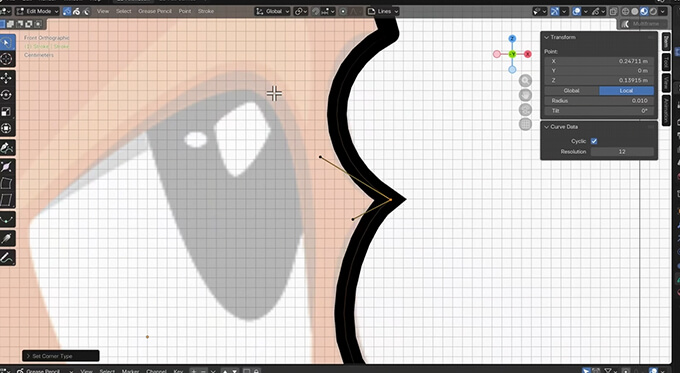

グリースペンシルでは編集モードで新しいペンツールが追加され、ベジエ曲線の作成と編集が出来るようになりました。角はポイント毎にフラット、シャープ、ラウンドから形状を変更する事が出来ます。

グリースペンシルにモーションブラーを追加出来るようになり、レンダリング時に反映されるようになりました。

グリースペンシルで作成したベジエ曲線、Catmull-rom曲線、NURBS曲線をSVG形式に書き出してKrita等の他ソフトに読み込ませる事が出来ます。

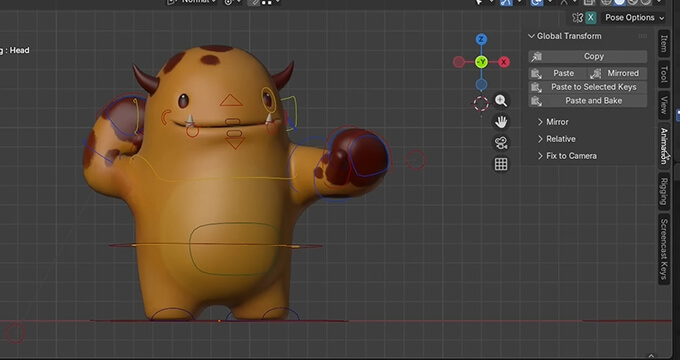

アニメーション

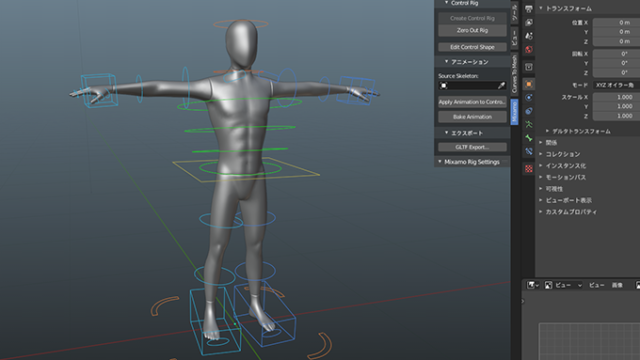

オブジェクトやボーンの「グローバルトランスフォーム(位置・回転・スケール)」をコピーして別のオブジェクトへ貼り付けられる Copy Global Transformアドオンが追加されました。

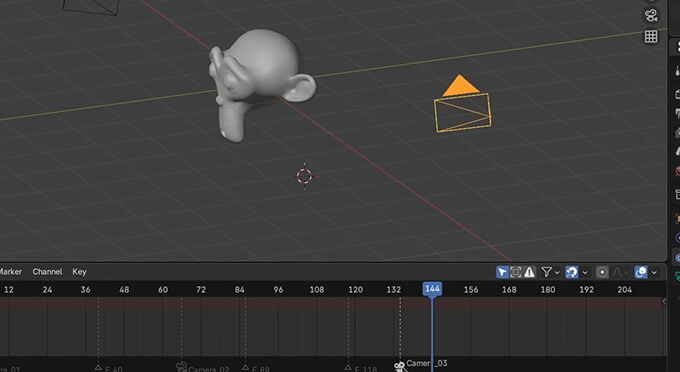

Dope Sheetで、Ctrlキーをおしながらクリックするだけでマーカーからカメラを選択できるようになりました。

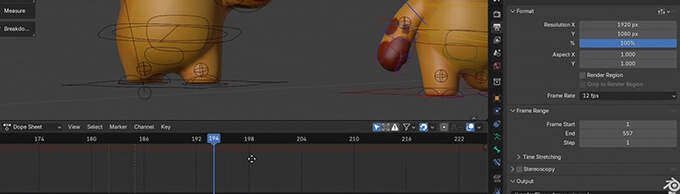

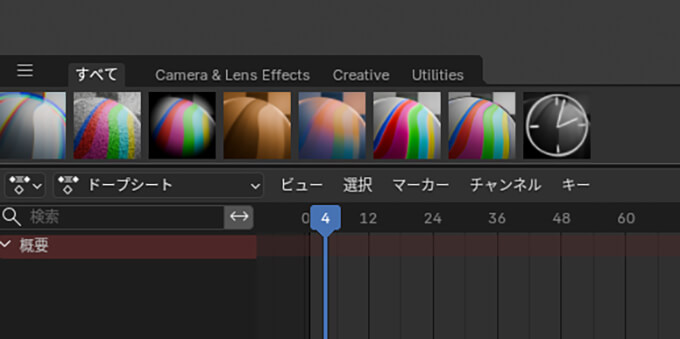

タイムラインやドープシートなど全アニメーションエディターで“フレームレートに基づく目盛りライン”が自動生成されるようになりました。ズームイン・アウトしても 1秒や 1/2秒の位置が正確に表示されるため、キー配置やタイミング調整が格段に分かりやすくなっています。

Dope Sheet、Graph Editor、NLA など、どのエディターでも下部に再生・停止・フレーム移動ボタンが表示されます。タイムラインへ移動せずにその場ですぐ操作できるため、作業効率が向上します。

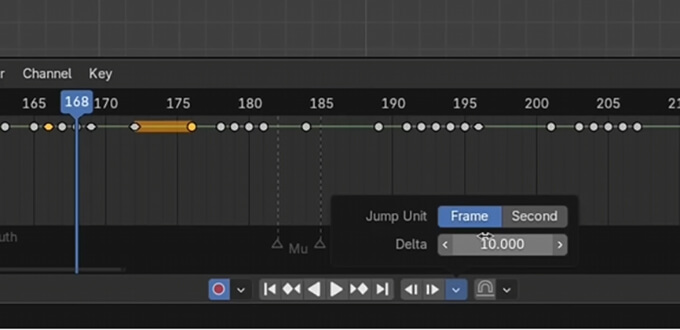

Time Jump Operator

Time Jump Operatorを使用すると、フレームと秒単位で、1秒後や10フレーム後に移動する事が出来ます。Ctrl+←キーで後ろに移動して、Ctrl+→キーで前方に移動します。

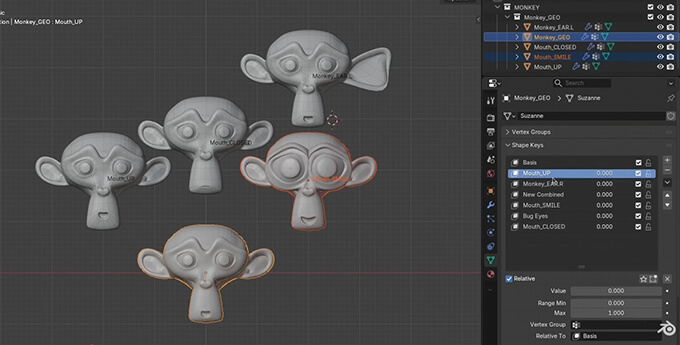

Altキーを押しながらクリックすることで、複数のShape Keysの値を一度に変更できるようになりました。また、ベースシェイプを置き換えたい場合は、右クリックして「ベースを作成」を選択できるようになりました。

Altキーを押しながらクリックすることで、複数のShape Keysの値を一度に変更できるようになりました。また、ベースシェイプを置き換えたい場合は、右クリックして「ベースを作成」を選択できるようになりました。

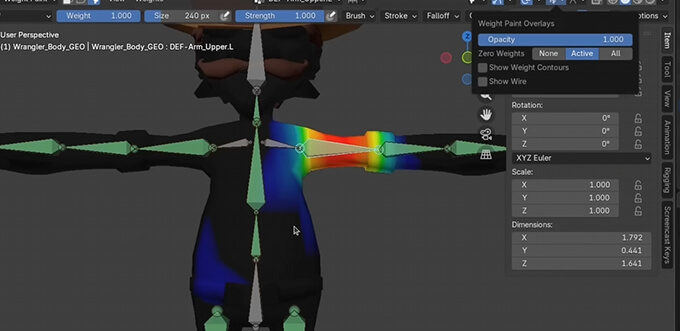

Weight Painting

Weight Painting OvrlaysにActiveが追加され、不要に塗られた部分を簡単に発見する事が出来るようになりました。さらにブラシアルゴリズムが変更され、ウェイトをゼロにペイントしやすくなりました。

Weight Painting OvrlaysにActiveが追加され、不要に塗られた部分を簡単に発見する事が出来るようになりました。さらにブラシアルゴリズムが変更され、ウェイトをゼロにペイントしやすくなりました。

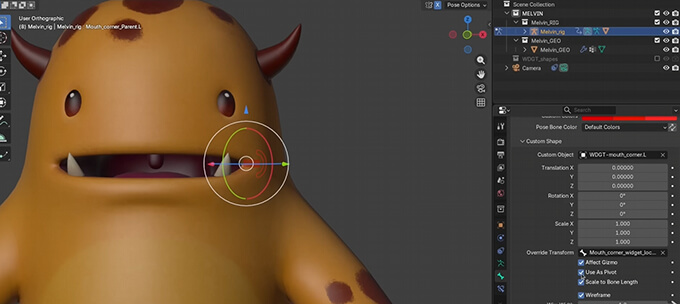

Bone widget overrides

Override Transform部分から、ボーンを選ぶと、リグの「コントロールボーン」が実際に存在する場所とは違う場所に、ギズモだけを表示できる機能です。さらに、ピボット(回転中心)をその新しい位置へ移動させることも可能です。

Override Transform部分から、ボーンを選ぶと、リグの「コントロールボーン」が実際に存在する場所とは違う場所に、ギズモだけを表示できる機能です。さらに、ピボット(回転中心)をその新しい位置へ移動させることも可能です。

Geometry Attribute Constraint

ジオメトリノードで作った値(位置・向き・マトリックスなど)を、直接オブジェクトやボーンの変形に使えるようになる機能です。

Geometry Nodes

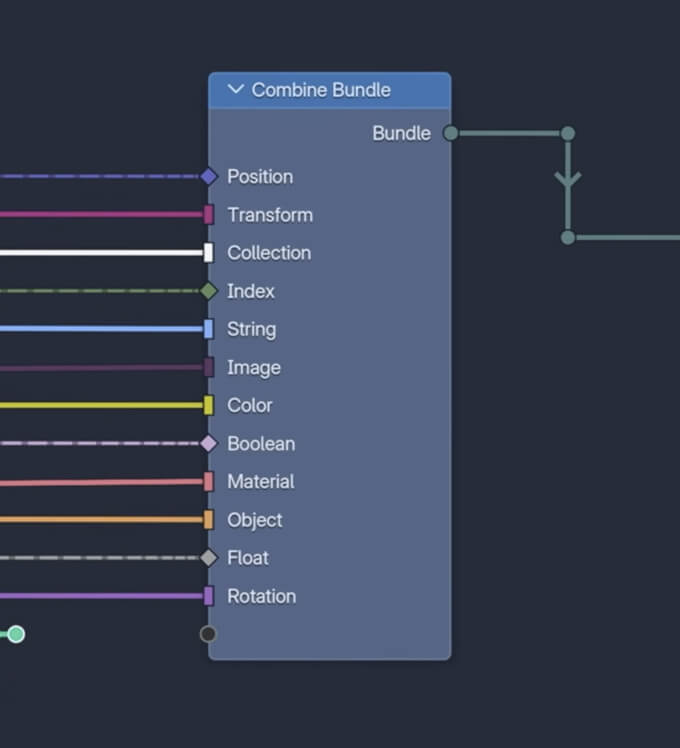

Bundles

Bundle は複数のデータ(メッシュ・属性・数値など)をまとめて1つのデータパックとして扱える新しい仕組みで、Combine Bundle と Separate Bundle ノードが追加されました。

Bundle は複数のデータ(メッシュ・属性・数値など)をまとめて1つのデータパックとして扱える新しい仕組みで、Combine Bundle と Separate Bundle ノードが追加されました。

Closure

Closureは、Geometry Nodes内の複雑なジオメトリ処理をひとまとめのデータとして扱える新しいデータ型です。ノードツリーがシンプルになり、作業がしやすくなります。

新しいソケット形状が追加

Geometry Nodes のソケット形状が拡張され、Bundle・Closure・SDF・Volume Grid など新しいデータ型が、形だけで見分けられるようになりました。

Geometry Nodes のソケット形状が拡張され、Bundle・Closure・SDF・Volume Grid など新しいデータ型が、形だけで見分けられるようになりました。

Volume Grid

Volume Gridという新しいデータ型およびそれを扱うノード群が加わることで、ボリューム処理がジオメトリノード内でより直接的に可能になりました。

Volume Gridという新しいデータ型およびそれを扱うノード群が加わることで、ボリューム処理がジオメトリノード内でより直接的に可能になりました。

SKY Texture

Sky Textureノードがマルチスキャタリング(多重散乱)に対応し、よりリアルな空の効果をプロシージャルに、標準設定のままで再現できるようになりました。特に日の出と日の入りのシーンでは正確で綺麗なシーンを作る事が可能で、室内シーンでも正確な反射を再現する事が出来ます。

Sky Textureノードがマルチスキャタリング(多重散乱)に対応し、よりリアルな空の効果をプロシージャルに、標準設定のままで再現できるようになりました。特に日の出と日の入りのシーンでは正確で綺麗なシーンを作る事が可能で、室内シーンでも正確な反射を再現する事が出来ます。

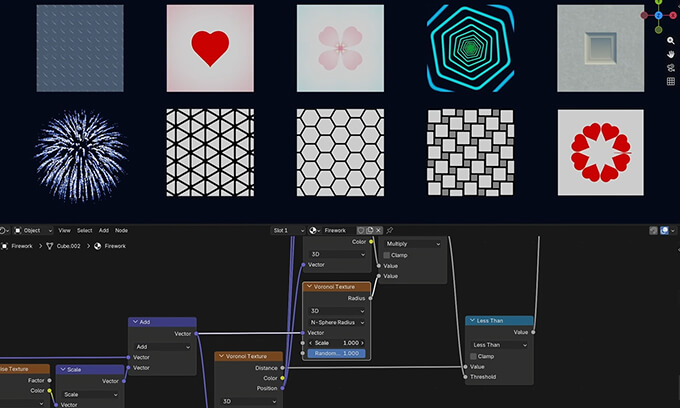

Radial Tiling

Radial Tilingノードを使用すると、丸い角をもつ様々な形状とタイリングパターンを作成出来るようになりました。

Radial Tilingノードを使用すると、丸い角をもつ様々な形状とタイリングパターンを作成出来るようになりました。

MultiresモディファイアからVector Displacement Mapのベイク

BakeからMultiresモディファイアの高解像度スカルプトしたVector Displacement Map をワンクリックでベイク作成できるようになりました。

サブディビジョンサーフェースモディファイアが正式利用可能

実験的な機能として使う事が出来たサブディビジョンサーフェースモディファイアが常に利用できるようになりました。また、object spaceで設定するとカメラからの距離に影響されません。インスタンスを使用した場合でも全て均一に細分化されメモリを削減できます。

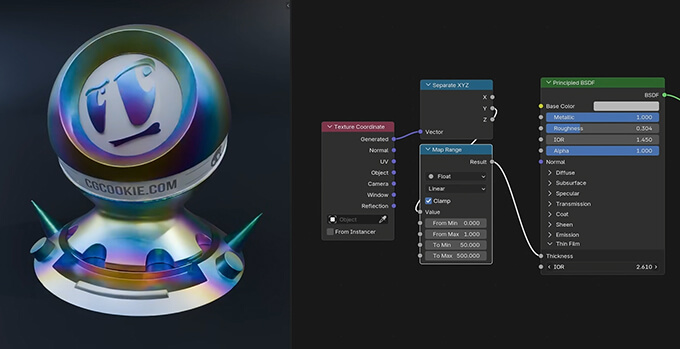

Thin Filmが追加されリアルな干渉色表現が可能

Thin Film(薄膜干渉)に Thickness(膜厚)が追加され、金属マテリアルでも物理的に正しい虹色反射を再現できるようになりました。膜の厚さに応じて色が変化するため、レインボーチタンや焼けた金属表面などのリアルな干渉色表現が簡単に作れます。

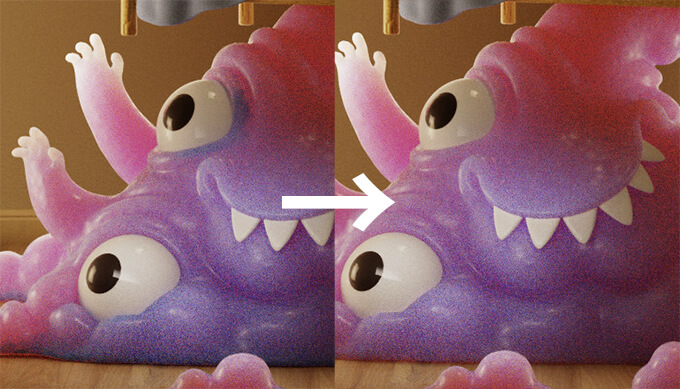

Unbiased Null-Scattering Volume Rendering

ステップサイズや最大ステップ数の調整が不要になりました。重なり合うボリュームのブロックノイズが完全に消え、煙・霧がより自然に滑らかにレンダリングされます。

Subsurface Scatteringがより正確になり、レンダリング時間が多少長くなりますが、暗くなるアーティファクトが減少します。

Subsurface Scatteringがより正確になり、レンダリング時間が多少長くなりますが、暗くなるアーティファクトが減少します。

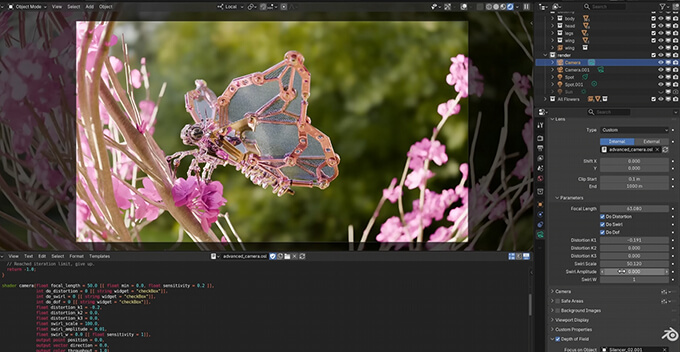

OSLカメラのインターフェースでより多くの種類の入力をサポート

OSL カメラが拡張され、カスタムレンズに多様なパラメータを渡せるようになり、より高度なレンズシミュレーションが可能になりました。また、絞りサイズが焦点距離に依存しなくなり、被写界深度を独立して調整できるため、ボケ表現の自由度が大幅に向上しています。

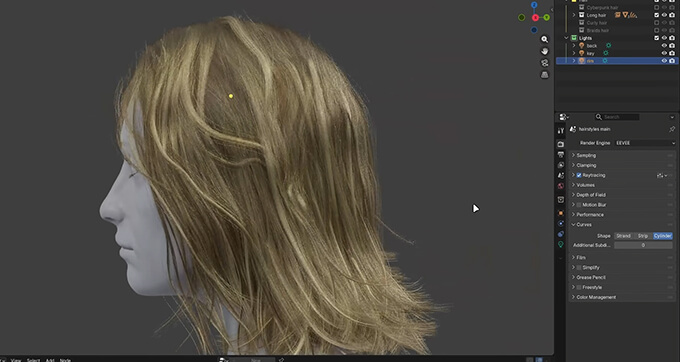

Linear 3D Curves

Cyclesのレンダリング設定の CurvesのShape に Linear 3D Curves項目が追加されました。このモードを使うことで、曲線(ヘアやカーブオブジェクトなど)の多いシーンでも、より短時間でレンダリングできるようになります。

Cyclesのレンダリング設定の CurvesのShape に Linear 3D Curves項目が追加されました。このモードを使うことで、曲線(ヘアやカーブオブジェクトなど)の多いシーンでも、より短時間でレンダリングできるようになります。

Render Time pass

Render Time passは白黒画像からどこにレンダリング時間が掛かってるのか直ぐに確認できるようにする新しいパス画像が出力可能です。

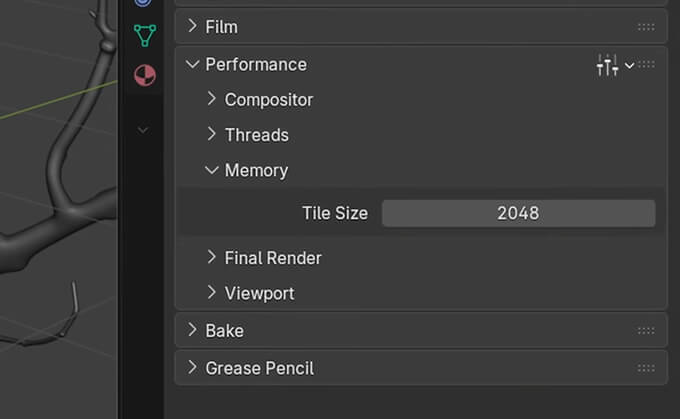

Removed Use Tiling

Cyclesの「Tiling」オプションが廃止され、レンダリング時は常に自動で最適なタイル処理が行われるようになりました。これにより、16K のような超高解像度レンダリングでもメモリ不足で落ちることがなくなりました。

Eeveeでの丸みを帯びたカーブがリアルにレンダリング

カーブ表示タイプに新たに追加された「円柱」オプションにより、平らなリボンのような見た目にならずに、より太いカーブをレンダリングできるようになりました。ヘアシェーディングがより正確になり、EEVEEでの交差もより正確に表現できるようになっています。

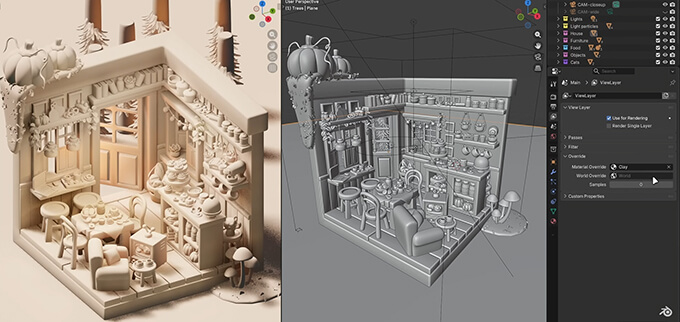

Eeveeでのビューワーでマテリアルオーバーライドがサポート

View LayerにMaterial Overrideの項目が追加されました。

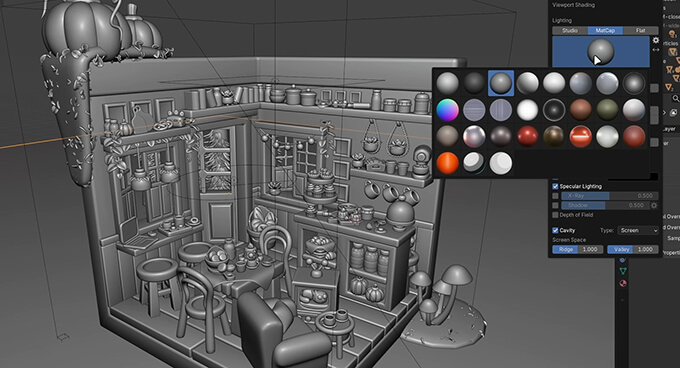

Matcapの改良

新規のビューポートMatCapsが追加され、今まであったビューポートMatCapsが改良されてスペキュラライト用のレイヤーが追加されました。暗い表面でも確認がしやすくなっています。

Instance

インスタンスの同期処理が「個別処理」から「一括処理」に改善され、インスタンスを多用するシーンのレンダリング速度が150~300%向上しました。

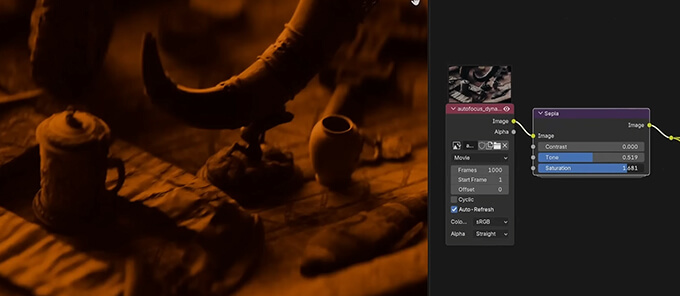

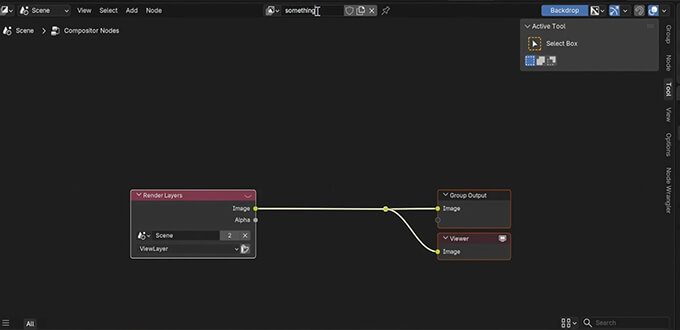

Compositor

usedNodes(ノードを使用)が無くなり、Newボタンを押すと、Render LayersとGroup OutputにViewerが作成されます。新しくノードを追加したらそのノードグループを保存して、読み込む事も可能です。

ノードグループが8種類追加

新しいアセット シェルフが搭載されて7種類のカラーノードグループが追加されています。

これらのノードはビデオシーケンサーでも使用可能です。

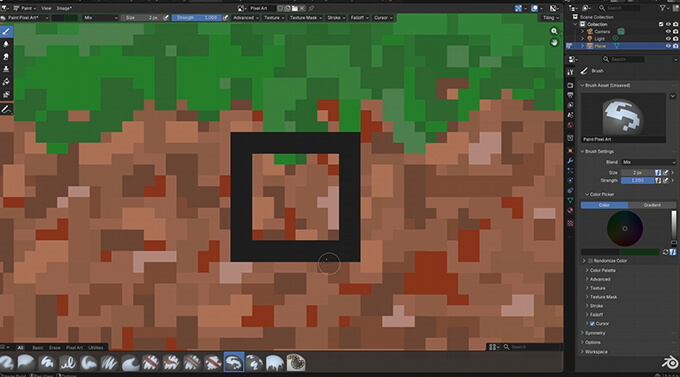

chromatic aberration

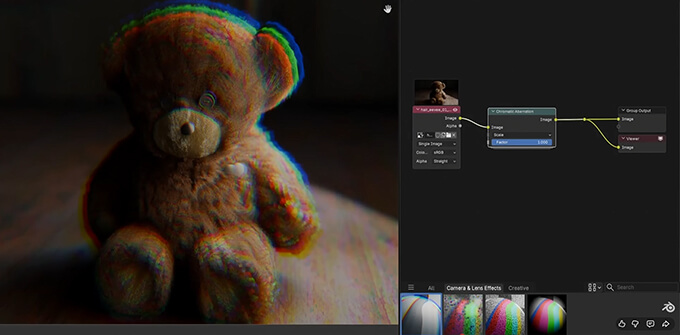

Sensor Noise

Sepia

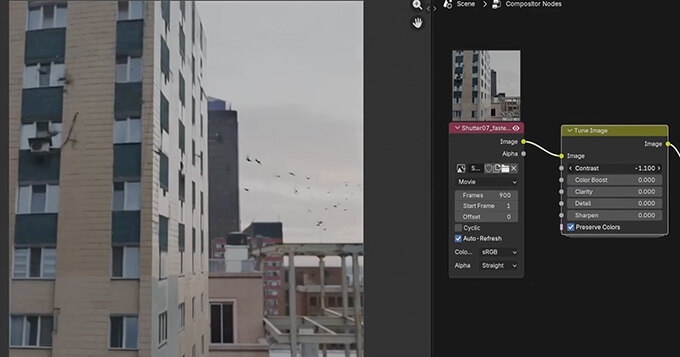

Tune Image

コントラスト、色、明瞭度、鮮明さを調整する機能

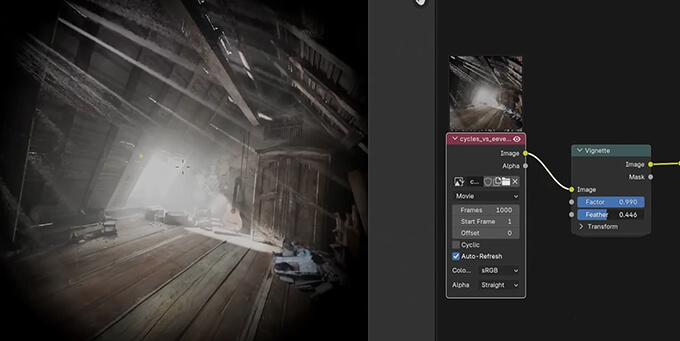

Vignetta

画像の周りを暗くする機能

Unsharp Mask

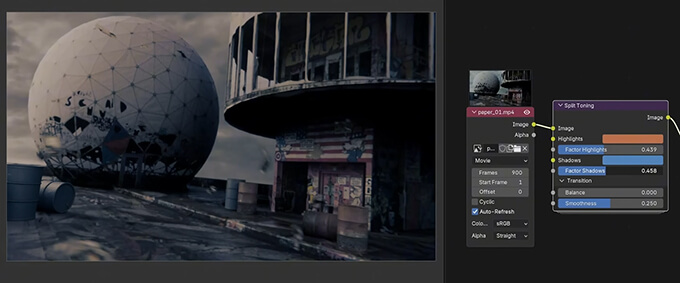

Split Toning

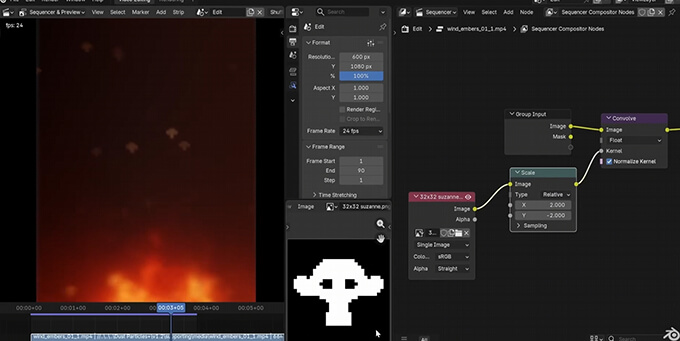

Convolveノード

用意した画像からカスタムフィルタリングして動画を編集できるノードです。読み込んだ炎の動画にスザンヌの白黒画像を用意する事でスザンヌの火の粉を表現する事が出来ています。

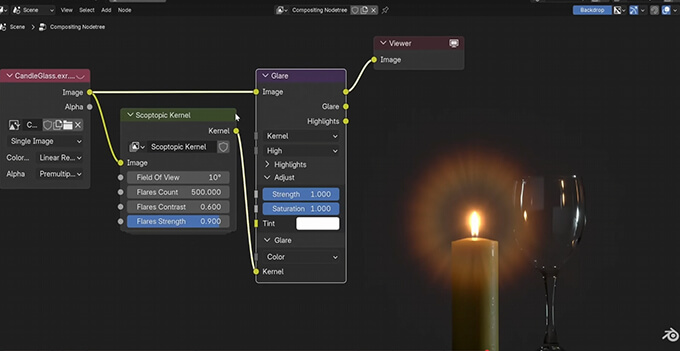

Glareノードに新しいSun Positionが追加

GlareノードのFog GLowモードが以前よりリアルになりました。また、Sun Positionを使用すると、太陽から降り注ぐ光や、ろうそくから光る太陽光線のような表現が可能となっています。

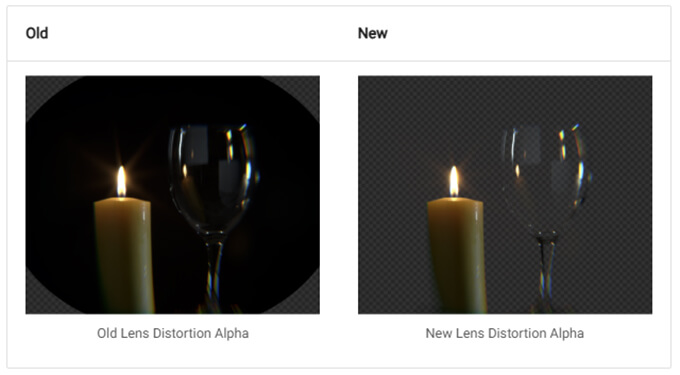

Lens Distortion ノード

Lens Distortionノードは透明性を維持するようになりました。

Lens Distortionノードは透明性を維持するようになりました。

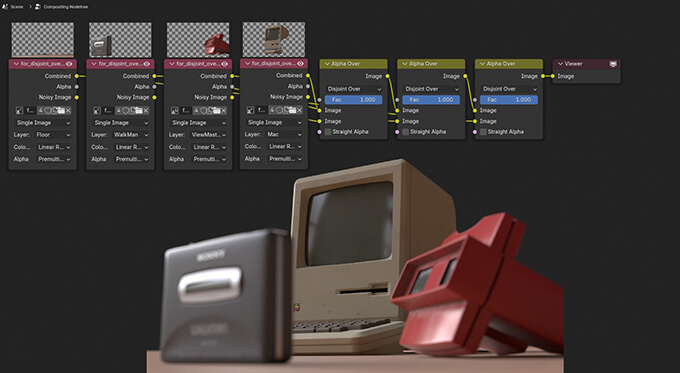

Disjoint Over / Conjoint Over 複数画像合成が綺麗になる

Alpha Overノードは Disjoint(分離)と Conjoint(結合)に対応し、透明PNGの合成品質が大幅に改善されました。黒フチやにじみがなく、複数パスの合成でも自然で高品質なエッジが得られます。この画像は、別々のオブジェクトを合成しても綺麗に重ねる事が可能となっています。

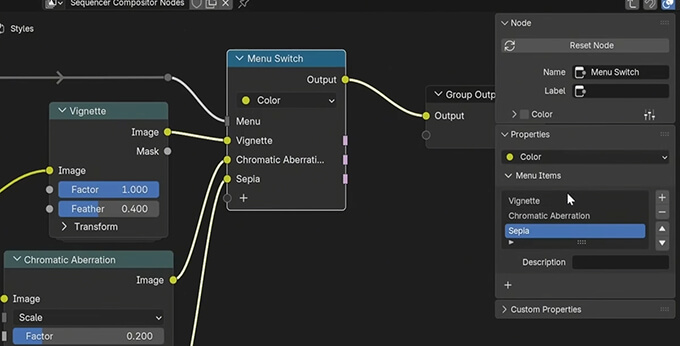

Switch Menu node フィルター効果を切り替えなど簡単に可能

Switch Menu nodeを使うと、複数のノードグループ(たとえば新しいフィルター効果など)を1つのプルダウンメニューで簡単に切り替えられるようになります。

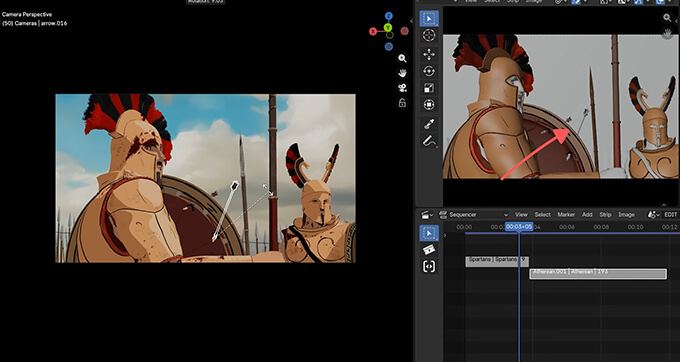

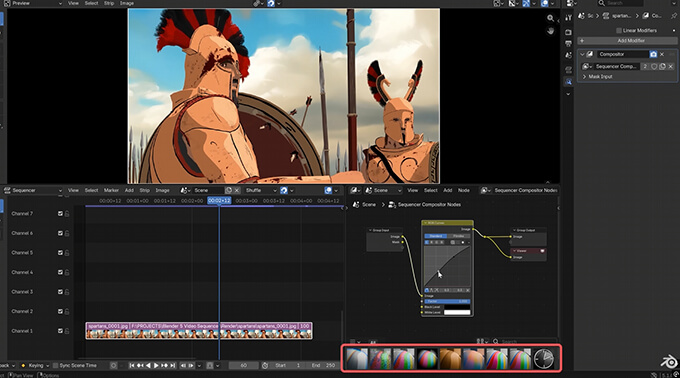

VIdeo Editing

Video Editingで編集中に3Dシーンを変更して、キャラクターの位置を調整したりする事が可能となっています。左画面はシーン編集用にして、右画面をビデオ編集用にするレイアウト画面で作業する事も可能です。その時に画面下のSync Scene Timeにチェックを入れる事で同期されてアニメーションを確認する事が出来ます。

読み込んだ動画に8種類の色調整ノードを使用可能

色収差のchromatic aberrationや、Tune Imageなどのノードグループを読み込んだビデオに繋げるだけで簡単に使用できます。

また、Video Sequence Editorは直感操作、再生速度、編集ツールが大幅強化。スリップツールや高速プリフェッチ、より快適なプレビューが追加され、動画編集がより扱いやすくなりました。

その他含めて、全ての新しくなった機能はBlender 5.0 Release Notesのページより確認する事が出来ます。