世界中の様々なトップクリエイターが3DCG、イラスト、動画編集などの専門分野で勉強出来るColosoのサイトで、株式会社スタジオクロマト代表でアニメーション監督の山下清悟さんが、15年以上の商業アニメ制作経験をもとに、現場で培ったワークフローと制作テクニックを63時間にわたって丁寧に教えてくれる講座「商業アニメーションのワークフローから制作実践まで」を視聴させて頂きました。

アイディア出しの段階から、手描きアニメーションや3Dを使った作業、現場でどのような工程を経て作品が作られるのかを学べます。山下清悟監督のクリエイティブな発想法や、限られた時間と予算の中で高品質な作品を仕上げるための工夫、楽しみながら映像を作る方法なども丁寧に解説されています。

今現在アニメーション制作をしている人や、これからアニメーションを作りたい人が、どのように作品を作り上げていくのか学べる講座となっていました。

たった2分の動画ですが、その裏にある工程や工夫を知ることで、アニメーション制作の奥深さを改めて実感できます。これからアニメーターとして制作に関わる人にとって、作品づくりへの向き合い方が変わるきっかけになるかもしれません。

以下の動画が、本講座で実際に作られる完成作品です。

山下清悟監督とは?

山下清悟監督は『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、

数々の人気アニメ作品のオープニング映像演出を手掛けていて、初の長編監督作品・オリジナルアニメーション『超かぐや姫!』が、Netflix映画として2026年1月22日(木)より世界独占配信される等、精力的に活躍しているお方です。監督のX(@yama_ic)では近況を知る事も出来ます。

仕事としての商業アニメの現場とは?

講座の前半では、仕事として作る商業アニメーションがインディー作品とどう違うのか、

制作工程や考え方の根本的な違いを詳しく解説してくれます。

「企画」「シナリオ」「絵コンテ」「レイアウト」「作画」「動画」「仕上げ」「色彩」「3D・背景」「撮影」まで、1本のアニメがどうやって形になるかを、現場の流れに沿って様々な業種の人が関わって作品が出来上がることを学ぶことができます。

チーム制作での指示の出し方や、個人制作との意識の違い、「なぜ自主制作の感覚ではうまくいかないのか」など、実体験に基づく監督が経験したリアルな話を聞きながらアニメーション作りの難しさなどを学べます。

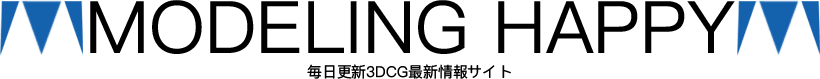

日本と海外のアニメの違いを解説

山下監督は、日本のアニメがレイアウトを重視し、少ない動きで感情を伝える一方、

海外では豊かな動きとジェスチャーで物語を表現するという違いを紹介。

この“文化と表現の差”が、作品の演出スタイルやキャラクターの作り方にどう影響するかを掘り下げて紹介してくれます。

また、近年の日本アニメがリアリズムからキャラクター重視にシフトしている流れについても触れ、時代とともに変わるアニメについても学べます。

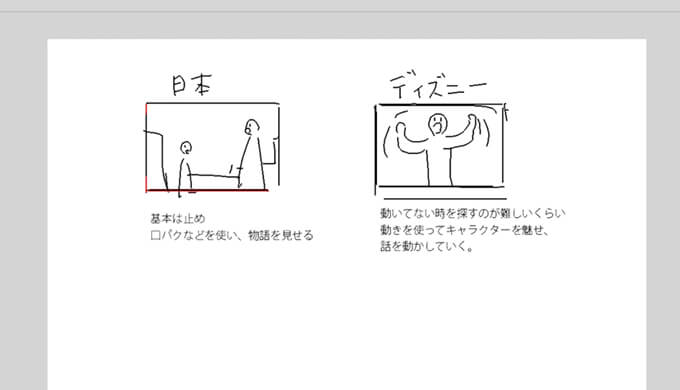

企画・シナリオ・キャラデザ・絵コンテの考え方について

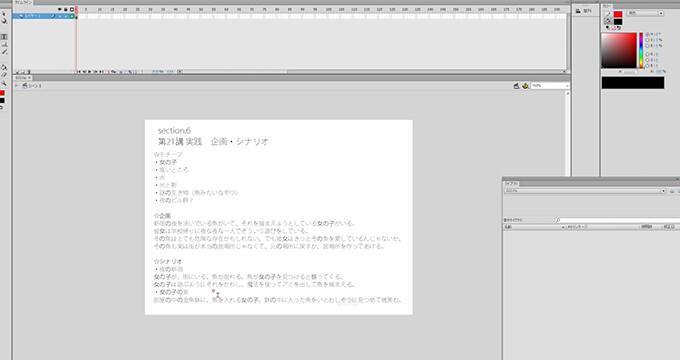

講座中盤では、アニメづくりの核となるプリプロダクション(企画~絵コンテ)を深堀りします。

●企画:作品の目的と軸を定め、見る人に何を伝えたいのかを明確にする。

●シナリオ:セリフだけでなく、映像で伝える構成を意識。字よりも絵で考える柔軟さが大切。

●キャラクターデザイン:装飾を減らして描きやすく、動かしやすい設計に。影・線・髪など、作画現場で破綻しない工夫を紹介。

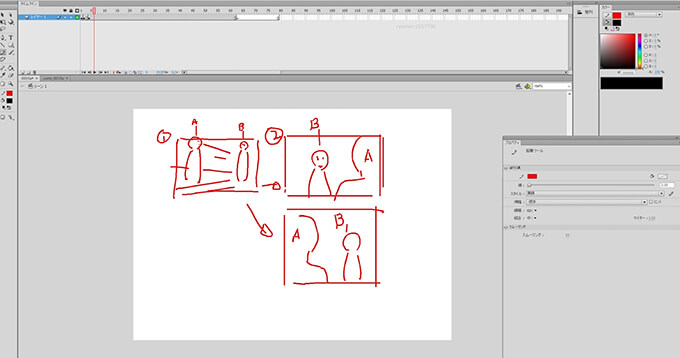

●絵コンテ:作品の成否を決める最重要工程。イマジナリーラインや構図、見やすく気持ちいい映像表現の基本を丁寧に解説。

監督自身が「絵で考えることの重要性」「分業時のコミュニケーション術」なども語っており、プロの思考法をそのまま学べます。

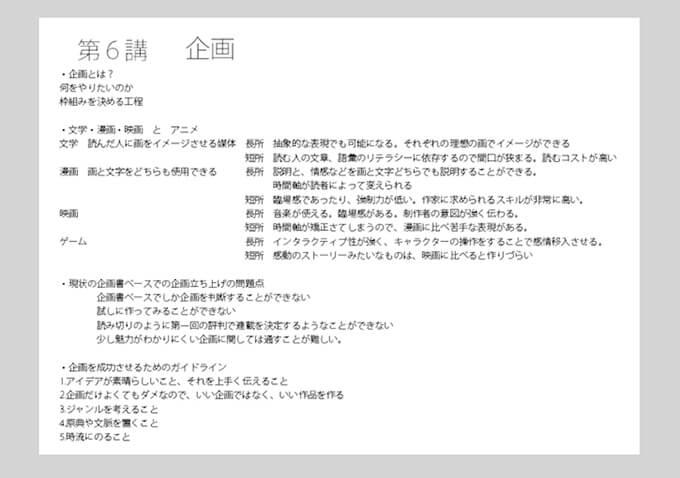

作画・アニメーションの基礎と応用

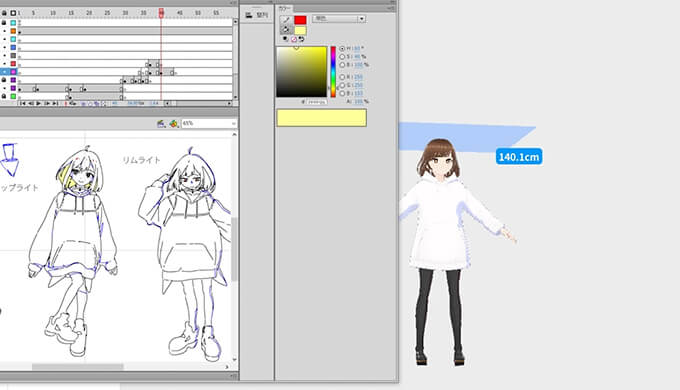

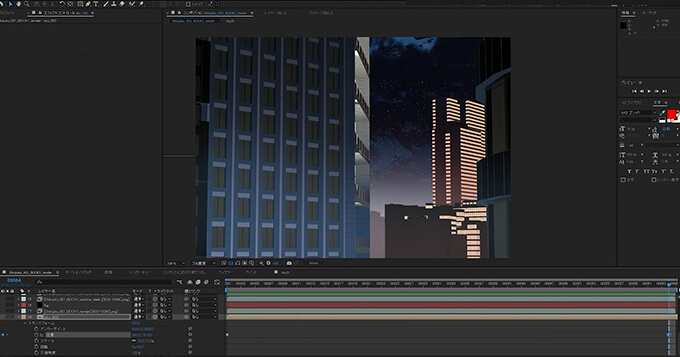

アニメーションの中でも最も時間と労力がかかる作画工程を、監督は使い慣れたFlashソフトを使いながら実演。ボールが落ちる動きなどの基礎から始まり、「現実の重力ではなく気持ちよく見える動きを作るコツ」「波の動きを理解して髪・布・煙・水を描く応用」などを実際に描いて教えてくれます。

さらに、歩き・走り・振り向き・ジャンプなどのキャラアニメの基本動作も丁寧に解説。

関節の動きや重心の流れ、カメラとの関係を意識した演技作りなど、

自主制作でも使えるノウハウが詰まっています。

アクション演出とカメラワークを解説

アクションシーンをどう盛り上げるか、緊張感をどう作るか、カット割り・加速・スロー・エフェクトなどを交えて解説。

また、キャラクターの芝居づくりでは、性格や感情によって変わる動きの差、リアル芝居とアニメ的芝居の使い分け、カット割り、演出家視点の考え方を学べます。

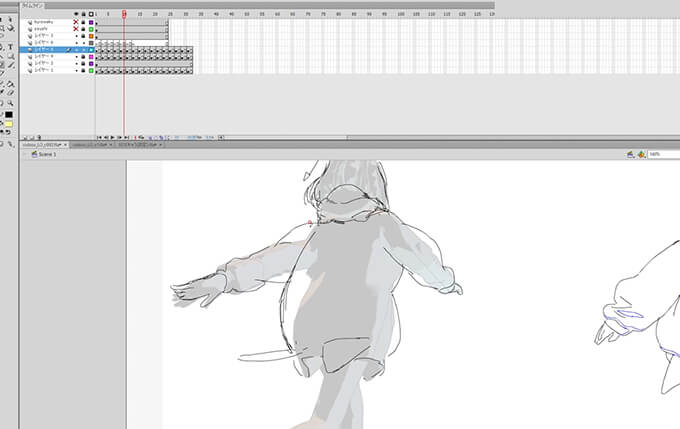

背景・色彩・撮影・編集の裏側

後半では、アニメを「映像作品」として完成させる後工程を紹介。

●背景:演出意図に合った光・構図・遠近感を描く方法

●色彩設計:時間帯や空気感に合わせたキャラクターの色調整

●撮影:セル素材と背景を合成し、ボケやエフェクトを追加して臨場感を出す

●編集:全体の尺やリズムを整えて、映像としての完成度を高める

実際の制作フローを見ながら「どうすれば絵が映像として輝くか」を理解できます。

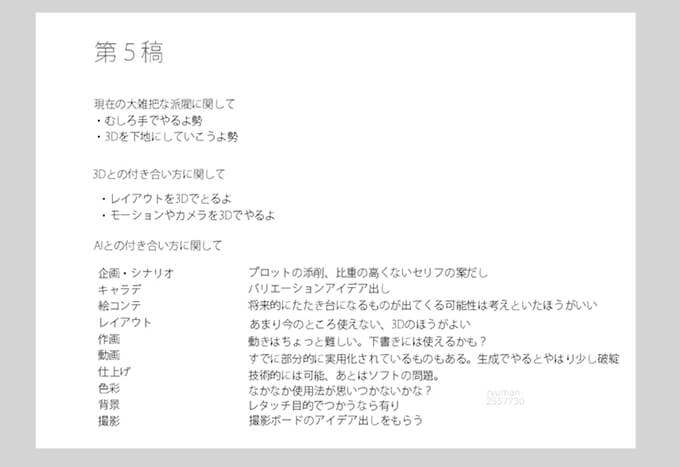

実践!ゼロからオリジナル作品を作る過程を学ぶ

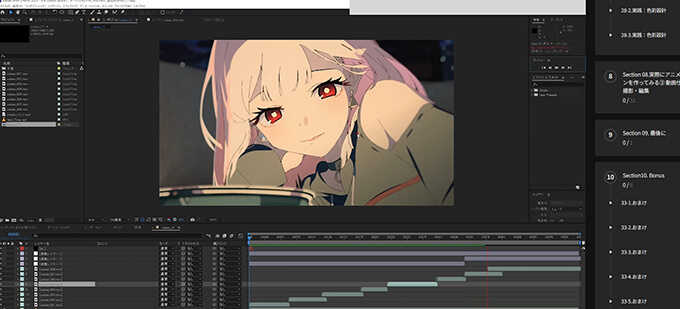

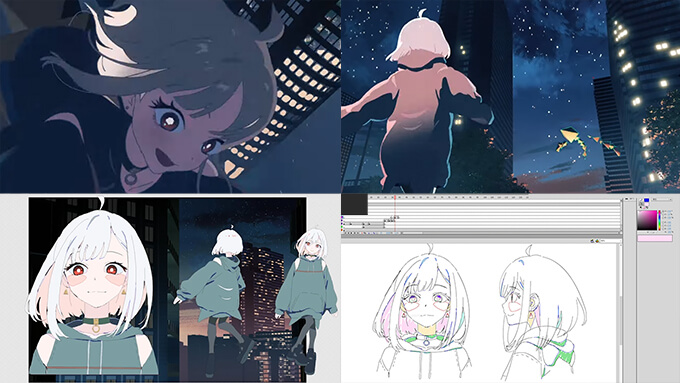

講座の後半では、監督自身が実際に20秒のオリジナルアニメを制作する過程を作っている作業風景を見ながら学んでいきます。

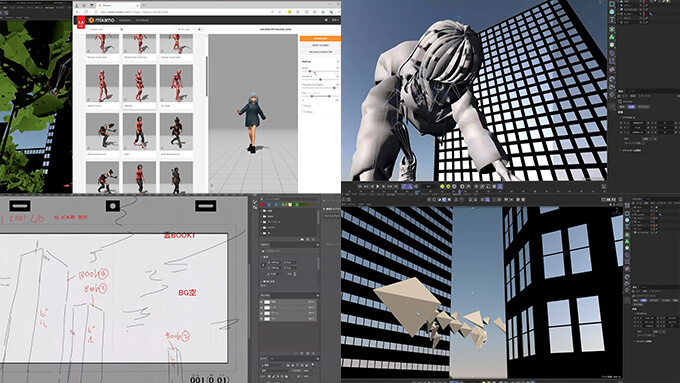

企画→キャラクターデザイン→絵コンテ→3D→作画→色→撮影→編集までを、アイディアの考え方から、Cinema4D・Mixamo・After Effectsなどを駆使して、現場同様の流れで映像を作り上げていきます。(3DではCinema4Dを使って作っていきますが、他ソフトでも代用出来る内容です。)

今回はオリジナル作品なので、まずは、映像で良いと思う物を考えていきます。例えば女の子、高い所、水、光と影とか自分の好きな物を考えて、羅列した文字をどんな内容の映像にするのか、文章として読めるように企画とシナリオを考えていきます。

一体作品をどうやって考えて作っていいのか分からなかった人でも、やってみようと思わせてくれる部分です。

キャラクター制作時には、魅力的なキャラクターを作ることは大事だけど、装飾品が多すぎると時間が掛かって大変になること、鼻の上に影を入れるなど、近年の流行を意識したデザインをしたり、指の爪や目のアップ時にどうするのかなど細かい所にも気を遣う必要があることを説明してくれます。

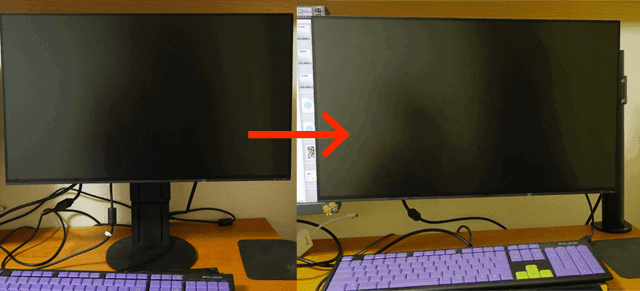

コンテを作る際は、Vroidを使って作成したキャラクターデザインに近しい物を作って、そのデータをMixamoに入れてアニメーションを付けてCinema4Dに読み込みアニメーションを付けて、どんなアングルで見せたいかコンテ用に簡易的にアニメーションを作って工数を極力減らしながら探っていく方法を解説してくれます。

コンテが出来たら作ったアニメーションを下絵にして効率的にラフ原画を描き、さらに綺麗な線で描いて色を塗っていく方法も解説してくれます。

背景を描く際は、クオリティが高い3Dの有料素材を購入して工数を減らすテクニックを紹介していますが、全て3D内で思い通りの背景シーンを作ろうとすると大変になってくるので、素材別で書き出したものをAfter Effectsで合成して複雑で魅力的なライティングを作る方法も解説してくれています。

キャラクターの原画と背景が出来たらAfter Effectsに読み込み、キャラクターは視認性を良くして1カットの見栄えをよくする方がそのシーンがよくなること、レンズフレアをアクセントに入れたり、作りながらその都度調整して試行錯誤していく方法、出来上がった流れをみながら最後にキャラクターに目線が行くように画面の隅を暗くするエフェクトを入れる方法も解説。

作業中に「ここでつまずいたらどうするか」など、実際のトラブルシューティングや、他スタッフに伝えるための指示書・タイムシートの作り方も実演してくれます。

総合感想

1から手を動かしてアニメーションを完成させる一連の流れを学べる講座はあまり無いので、アニメーション作りの大変さや楽しさを学べる講座となってました。

また、仕事で時間が限られている中では、1から全て手で描くのではなく、3Dを使って工数を減らす工夫をしたり、後編集で調整してより作品が魅力的になる方法も学ぶことも出来ます。

さらに、作り終えた後にブラッシュアップする3時間以上のおまけ動画を視聴することも可能となっていて、普段の作品作りでもいったん作り終えた後に楽しくなってきてさらにクオリティアップをしていると解説していますが、最後まで手を抜かずに細かい部分も妥協しない作品作りが良い物を作る秘訣ということを教えてくれる講座となっています。

作品作りの工程や、技術的な部分も勉強になりますが、アニメーションが大好きで、作品づくりにまじめに向き合う監督の姿勢から、見る人にも“自分も作りたい”というエネルギーが伝わる講座でした。

アニメ制作を志す人、今より作品を上達させたい人、そして“アニメを作る楽しさ”を再確認したい人は商業アニメーションのワークフローから制作実践までを視聴してみてはどうでしょうか。

今だけ!期間限定でお得になるクーポンコードが使用可能!

また今回特別に以下リンクから山下清悟先生の動画またはその他のデザインカテゴリー内の動画をお得に購入出来る期間限定のクーポンリンクを使用出来ます。

【先着100名限定クーポンプレゼント中!】

1⃣ 山下清悟先生の講座限定割引クーポン

🍀 割引額:9,000円(先着100名様)

✨ クーポンコード:https://bit.ly/4oy6Ag4

🌷 使用期間:2025年11月29日 23:59まで

2⃣ 映像デザインカテゴリー限定割引クーポン

🍀 割引額:6,000円(先着100名様)

✨ クーポンコード:https://bit.ly/4qMdtME

🌷 使用期間:2025年11月29日 23:59まで